Die räumlichen Dimensionen des Vierkanters

Der Begriff der Quadratmeter ist eine rein mathematische Größe. Er

trifft keine Aussagen über die Qualität einer Fläche oder welche

Nutzungen auf ihr möglich sind. Auf Grund eben dieser Abstraktion ist es

uns oft schwer zu sagen, ob eine bestimmte Anzahl von Quadratmetern

groß oder klein ist. Erst wenn wir Quadratmeter in ein Verhältnis zu

Personen und Nutzungen stellen, wird uns der Raum bewusst.

Wir alle sind gewohnt mit Quadratmetern zu rechnen. Sei es nun beim Kauf

eines Grundstückes, beim Berechnen der Wohnfläche oder bei diversen

Ansuchen um Förderung, die Einheit der Quadratmeter stellt immer eine

wesentliche Bezugsgröße dar. Die hier angestellten Berechnungen sollen

dazu beitragen, den Raum hinter der Zahl besser spürbar zu machen. Wir

wollen in wenigen Schritten zeigen, wie man auch beim Rechnen mit

Einheiten ein Gefühl für die bezifferte Dimension bekommen kann. Zu

diesem Zweck stellen wir Quadratmeter in jeweils unterschiedliche

Relationen, seien es nun Nutzungen, Menschenmengen oder Einkommen.

Weiters

wollen wir aufzeigen, dass für Bauvorhaben auch andere Dimensionen

wesentlich sind. Individueller Raum wie Fähigkeiten, Werte, Ausbildung,

Zeitraum und finanzieller Spielraum sind gemeinsam mit dem gebauten Raum

die Grundlage für zukünftige Projekte. Erst wenn all diese

Dimensionen erhoben und in die Planung eingebracht werden, kann auf die

persönlichen Bedürfnisse eingegangen werden. Für die folgenden

Berechnungen wurde ein Beispielhof herangezogen, sonstige Zahlen und

Daten entstammen aus der oberösterreichischen Bauordnung, den

Richtlinien für die Wohnbeihilfe des Landes OÖ sowie von der

Agrarabteilung OÖ und der Landwirtschaftskammer OÖ.

Grundlagen

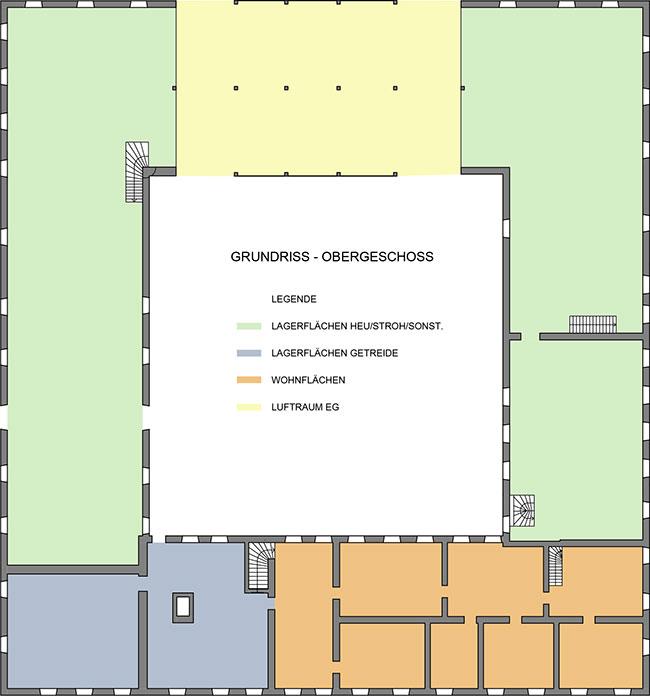

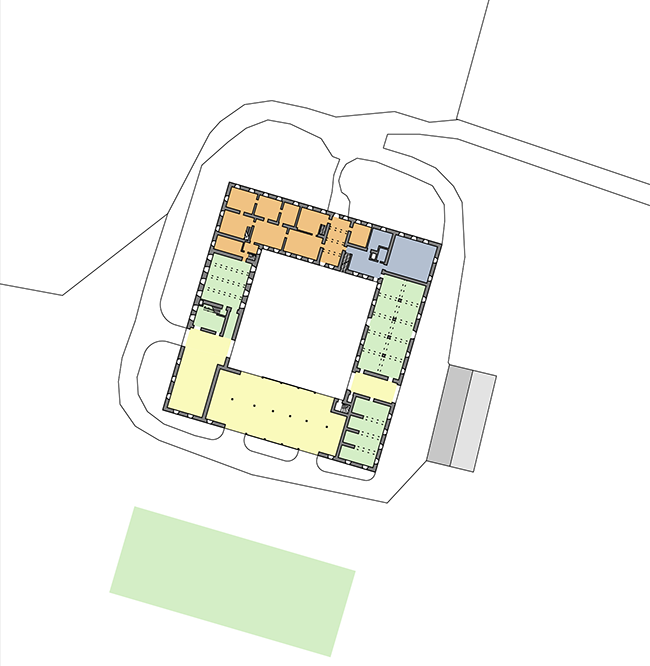

Fragestellung: Wenn ein Vierkanter insgesamt 3761 m² hat, wofür werden sie genutzt?

Das A und O einer guten Planung ist eine grundlegende Bestandserhebung.

Untersucht wird dabei nicht nur die Menge an Raum, die zur Verfügung

steht, sondern auch Nutzungen, Auslastung und Qualität der Räume. Anhand

dieser Aufstellung können in der Folge inhaltliche Gewichtungen,

notwendiger Platzbedarf für bestimmte Bereiche sowie Handlungsbedarf

und Planungsspielraum ermittelt und festgelegt werden.

Flächenermittlung

Alle Räume in Bestand werden vermessen und mit einem Namen versehn in eine Liste eingetragen. Es ist hier zusätzlich möglich den Zustand und die Qualität der Räume festzuhalten, zum Beispie heller Raum, solider Bodenaufbau, feuchte Wände, sanierungsbedürftige Decke, etc.

Zuordnung

Die Räume werden in einer Liste nach ihren Nutzungen sortiert und die

Summe der Quadratmeter berechnet. Folgende Nutzungen sind dabei zu

berücksichtigen: Wohnen, Urproduktion, Erwerbskombination, Leer- und

Lagerflächen.

| Legende Bestand | m² |

| Wohnhaus | 731,10 |

| Lebensmittel Verarbeitung und Lagerung |

387,60 |

| Tierhaltung | 575,50 |

| Lager- und Stellflächen | 1.236,70 |

| Dachboden | 543,20 |

| Gewölbekeller | 287,00 |

| Gesamt | 3.761,10 |

Tabelle: Flächenaufteilung im Vierkanter

Wohnen

Es ist grundsätzlich schwierig zu sagen, wie viel Platz man zum Wohnen brauchen darf. Hinter dem Begriff Wohnen verbergen sich zahlreiche unterschiedliche, individuelle Vorstellungen. Eines ist klar: Wohnen gehört zu den elementarsten Bereichen des Mensch-Seins. Jeder von uns wohnt auf die eine oder andere Art. Wesentlich ist, dass Wohnen nicht ersetzbar ist. Doch Wohnen ist nicht nur Schutz vor Wind und Wetter. Wir wollen mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Einerseits soll uns die Wohnung die Möglichkeit des Rückzuges geben, um ganz privat sein zu können. Andererseits wiederum wollen wir durch unsere Wohnung unserer Umgebung (Nachbarn, Freunden, Verwandten,…) zeigen, wer wird sind, sie soll also auch soziale Aufgaben erfüllen. Beide Funktionen gilt es, auf einer bestimmten Anzahl von Quadratmetern zu vereinen.

In den letzten Jahrzehnten hat sich in unserer Gesellschaft ein starker

Trend zu immer größeren Wohnungen entwickelt. Dies ist teilweise auf die

immense Menge an täglichen Informationen und Einflüssen

zurückzuführen, die in uns ein verstärktes Rückzugsbedürfnis

erzeugen. Aber auch die Medien propagieren große freizügige Räume,

besetzen sie mit Begriffen wie Individualität, Geborgenheit, Glück und

Zufriedenheit und prägen damit unsere Empfindungen dessen, was wir denn

so zum Leben brauchen. Doch letztendlich ist Wohnen ein teures

Bedürfnis, nicht nur in der Errichtung, sondern auch in der Erhaltung.

Die folgenden Rechenbeispiele regen dazu an, die eigene Wohnsituation

anhand von verschiedenen Vergleichsgrößen zu überprüfen.

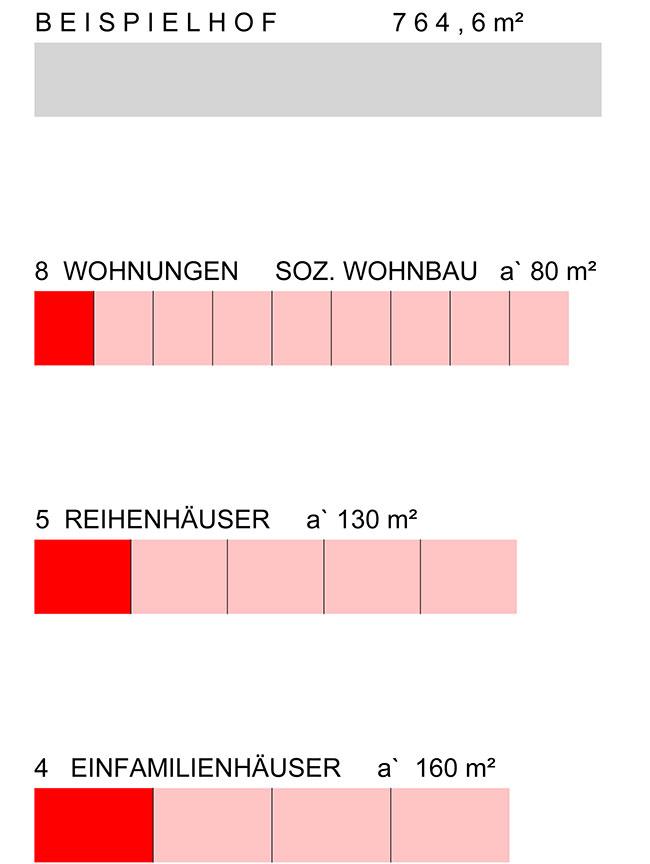

Vergleich verschiedener Wohnformen

Fragestellung: Wenn die Wohnfläche 731 m² beträgt, wie viele

Einheiten der unten angeführten Wohnformen hätten jeweils darin Platz?

Das durchschnittliche Verhältnis der verschiedensten Wohnvarianten stellen Mag. Vitus Lenz und Mag. Veronika Müller durch folgende Abbildung dar:

Ermittlung des Wohnflächenbedarfs

Reduziert man Wohnen auf ein Minimum, so braucht es einen Platz zum

Kochen, einen Platz für die Hygiene und einen Platz zum Aufhalten und

Schlafen. Alles darüber hinaus stellt nicht mehr eine biologische

Notwendigkeit dar, sondern ist eine Frage des individuellen Rückzugs

und Repräsentationsbedürfnisses.

Auf wie viel Quadratmeter

jemand wohnen möchte, ist daher eine sehr persönliche Entscheidung, die

schwer normierbar ist. Leben mehrere Generationen auf dem Hof, so ist

bei getrennten Haushalten jeder Haushalt gesondert zu berechnen. Für

die Berechnung der Errichtungskosten bei einem Neubau werden sogenannte

Kennwerte herangezogen, es handelt sich dabei um Erfahrungswerte aus dem

Baugewerbe.

Da beim Bau eines Bauernhofes in der Regel die

serielle Fertigung nicht zur Anwendung kommt, muss dafür von ca. €

1.800/m² ausgegangen werden. Die Baukostenannahme berücksichtigt nicht

kostensenkende Maßnahmen sowie individuelle Situationen (Lage, Haustyp,

Eigenleistungen…).

Produktion

Durch die starke Verknüpfung von Berufs- und Privatleben auf dem

Bauernhof, ist die Entscheidung für einen bestimmten Wirtschaftsweig

nicht nur eine bauliche. Persönliche Vorlieben und Wünsche, der eigene

Charakter spielen neben der beruflichen Qualifikation eine

entscheidende Rolle, die es in die Planung einzubeziehen gilt. Es ist

hier nicht nur zu prüfen, was auf meinem Hof möglich ist, sondern

auch, was ich als Betreiber einbringen kann, über welche Ressourcen

ich verfüge, welche Ziele ich verfolge. Was möchte ich hineinstecken

und was erwarte ich hausauszubekommen. Welche Qualifikationen und

Neigungen kann ich in die Produktion einbringen?

Oft sehen wir

gar nicht mehr, was wir alles können, und übersehen Fähigkeiten, die

sich in die Produktion einbauen lassen. Je mehr wir von uns einbringen,

desto eher entspricht das Arbeitsleben unserer Persönlichkeit. Um

Qualifikationen zu erfassen, ist es meist sinnvoll, einen Lebenslauf

vorzubereiten. Dabei ist vor allem der berufliche Werdegang von Relevanz

(schulische Bildung, Weiterbildung, Spezialisierung,…).

Aber auch

Kurse, Vorträge, Seminare aus anderen Wissensgebieten sind zu

berücksichtigen. Wenn zusätzlich andere Personen (Familienmitglieder,

Außenstehende,…) an der Produktion teilnehmen, sollten auch deren

Lebensläufe festgehalten werden.

Welche Art der Produktion möchte ich wählen?

Vorrangig muss eine klare Zieldefinition für die Entwicklung des Betriebes gefasst werden. Anhand dieser Wunschvorstellung kann geprüft werden, ob persönliche, zeitliche und räumliche Kapazitäten ausreichen bzw. an welchen Stellen Handlungs- und Planungsbedarf besteht.

Welchen Produktionsumfang und welchen Zeitaufwand kann ich mir vorstellen?

Wenn die Art oder der Umfang der Produktion geändert werden sollen, müssen neue Organisationsstrukturen für die Bewältigung der Gesamtarbeit gefunden werden. Die gewissenhafte Erarbeitung von Wochenplänen für alle im Betrieb Tätigen ist die Basis dafür, dass jeder nach seinem Leistungsvermögen und seinen Fähigkeiten eingesetzt wird und trotzdem Freiräume bleiben.

Wie sieht das Idealbild dieser Produktion aus?

Hier stellt sich grundsätzlich die Frage der baulichen Dimension: Was

kann mein Hof wirklich leisten? Wie viel Platz braucht man für die

Produktion? Sind die zur Verfügung stehenden Flächen ausreichend? Die

folgendenTabellen sollen helfen, den für eine bestimmte Produktion

benötigten Flächenbedarf überschlagsmäßig zu ermitteln.

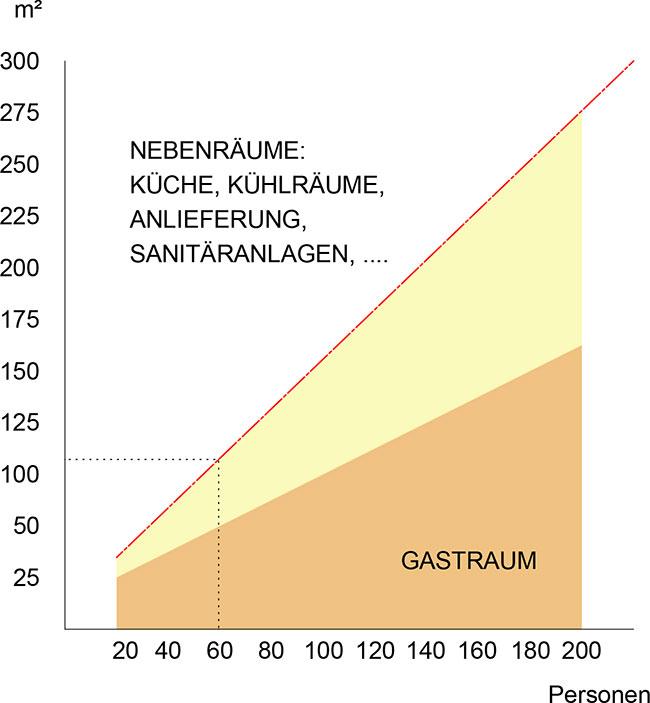

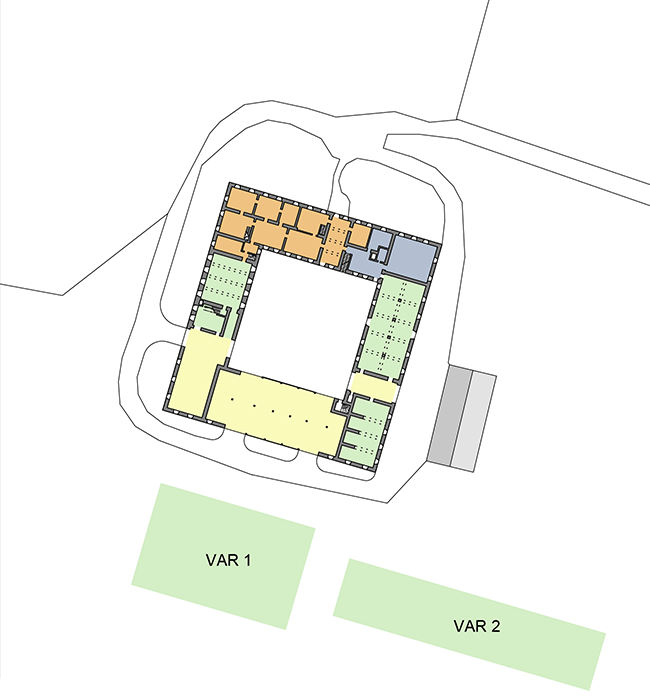

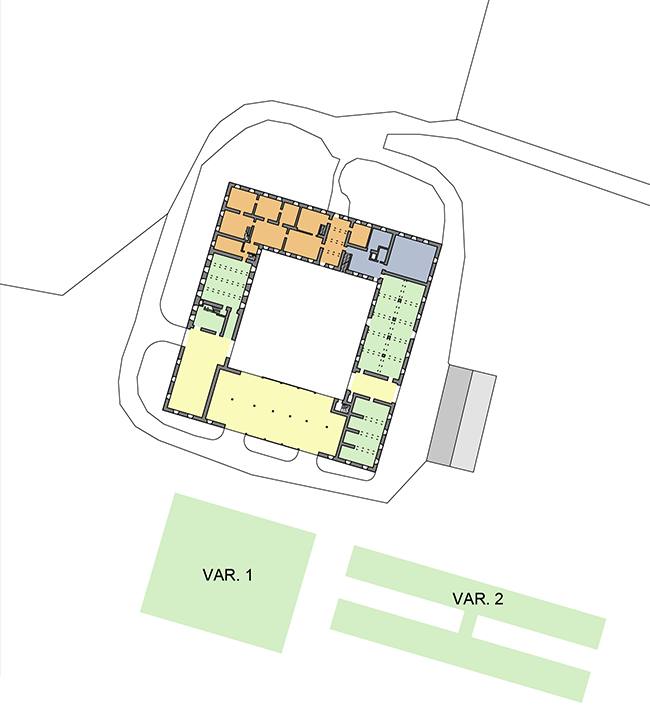

Erwerbskombination

Wenn die gesamte Fläche zur produktiven Nutzung für je eine der

unten angeführten Nutzungen verwendet wird, für wie viele Menschen

ist Platz? (Urlaub am Bauernhof, Direktvermarktung, Mostschank,

Dienstleistungen, … )

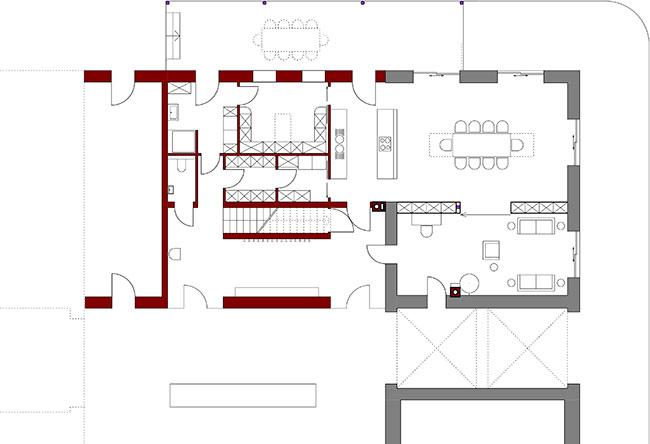

Mit der Entscheidung zu einer Erwerbskombination gehen viele

Veränderungen am landwirtschaftlichen Betrieb einher – räumliche

Strukturen, Arbeitsorganisation, rechtliche und steuerrechtliche

Zuordnung müssen neu definiert werden. Aus einem bisher privaten

Lebensraum kann ein halb-öffentlicher Bereich mit regem Treiben werden.

Die Abgrenzung zum Wohnbereich der Familie und zu den

landwirtschaftlichen Arbeitsplätzen, sowie die Übergangsbereiche sollen

so klar geregelt sein, dass sich keine Behinderungen und

Beeinträchtigungen ergeben. Auch bei guter Gestaltung sind allerdings

nicht alle Erwerbsarten miteinander kombinierbar. Geruchs-, lärm- oder

staubintensive Produktionssparten schließen Angebote mit

Erholungscharakter aus.

Ein Qualitätsfaktor für

Erwerbskombinationen wie Urlaub am Bauernhof, Mostschänken oder

Vermietungen ist das ausreichende Raumangebot für Zusatzleistungen.

Außenräume zum Erholen, Seminarräume mit entsprechender Ausstattung,

Gemeinschaftsräume, Fitnessanlagen oder auch nur genügend Parkplätze –

für den Kunden sind das die Auswahlkriterien. Je nach Umfang der

Erwerbskombination verändern sich die rechtlichen Positionen des

landwirtschaftlichen Betriebes. Auch bei kleineren Angebotsformen soll

von Anfang an die Möglichkeit zum Übertritt in eine gewerbliche Variante

mitgedacht werden.

Mostschank

Mostschänken sollen mit Gasthäusern und Restaurants nicht konkurrieren, sondern in Gestaltung, Angebot und Umgang mit den Gästen eine klare und einfache bäuerliche Identität bewahren.

Direktvermarktung

Arbeitsablaufplanung und Hygienerichtlinien bestimmen das Raumkonzept

bei der Direktvermarktung. Je besser die Räume der Produktion angepasst

sind, desto sicherer und schneller kann gleichbleibende Qualität erzeugt

werden. Die Entscheidung des Betriebes für Verarbeitungsgrad und

Produktmix, für die Verarbeitungsmenge und für die Art des

Vertriebes, gestaltet die Produktion und den Raumbedarf so individuell,

dass keine allgemein gültigen Flächenangaben formulierbar sind.

Urlaub am Bauernhof

Wenn bei der Vermietung von Ferienwohnungen oder Komfortzimmern nicht

ausreichend Platz für Nebenräume berücksichtigt wird, kommt es

erfahrungsgemäß zu einer starken Vermischung zwischen Privatbereich der

Vermieter und Aufenthaltsbereich der Gäste.

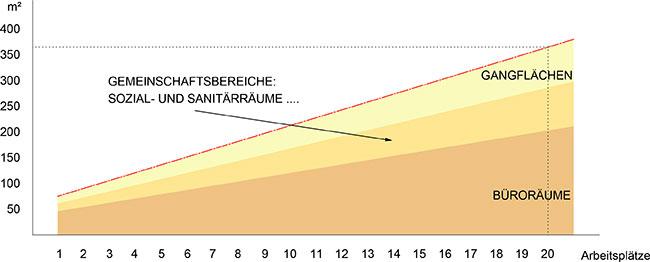

Vermietung Büro

Büroeinheiten unterliegen dem ständigem Wandel. Die Anzahl der

Arbeitsplätze schwankt ebenso wie die technische Ausstattung. Flexible

Ausbausysteme erleichtern die rasche Anpassung.

Urproduktion

Wie viel Platz brauche ich, um mit tierischer Urproduktion im Vollerwerb ein durchschnittliches Einkommen zu erwirtschaften?

Der erste Schritt für die Erstellung eines Betriebskonzeptes muss grundsätzlich die Analyse der Ausgangssituation sein, die Familie, Betrieb und Markt umfasst. Individuelle Faktoren wie Neigungen, Fähigkeiten und Qualifikationen der Familienmitglieder sind die inneren Triebfedern für die Bewältigung künftiger Herausforderungen. Die Zielvorstellungen für Baumaßnahmen in der Urproduktion sollen dabei folgende Punktebeinhalten:

- Verbesserung der Arbeitswirtschaft

- Kostengünstige Stallbaulösungen

- Betriebswirtschaftlich sinnvolle Mechanisierung der Außen- und Innenwirtschaft

Die Betriebsgröße allein ist keine Garantie für ausreichendes

Einkommen. Erst sehr gute Produktionstechnik, geringe Fixkostenbelastung

durch günstigen Stallbau und geringe Maschinenkosten stellen ein

entsprechendes Arbeitseinkommen sicher. Jeder Betrieb muss seine

Entwicklungsfähigkeit realistisch prüfen, bevor er Investitionen

setzt.

Die folgenden Darstellungen (Seite 68 ff.) stellen einen

statistischen Wert in Bezug auf Fläche und Einkommen dar. Sie lassen

keine unmittelbare Ableitung auf die individuelle Situation zu, und

dienen nur dazu, in einer ersten Abklärung emotional festgelegte

Vorstellungen zu überprüfen bzw. diese Vorstellungen rational

einzuordnen.

Milchviehhaltung

Der statistische Wert in der Milchviehhaltung bezieht sich auf Stallfläche, Melkstand, Futterlagerung und Jungviehaufzucht.

Abbildung: Platzbedarf Urproduktion Milcherzeugung; Milchviehstall mit 70 Milchkühen, ca. 975m²

Rindermast

Die Rindermast erfordert keine aufwendigen Funktionsabläufe. Ein höherer

Haltungsstandard kann durch Verringerung der Investitionskosten

(Außenklimastall) ohne Einbußen im Arbeitsaufwand und Ertrag erzielt

werden.

Abbildung: Platzbedarf Urproduktion Rindfleischerzeugung; Rindermaststall mit 200 Mastrindern, ca. 805 m²

Schweinezucht

Die Ferkelproduktion ist auf einen Mittelwert berechnet worden, der sich

bei verschiedenen Haltungssystemen (vor allem bei Bio-Haltung) und

Produktionsrhythmen wesentlich ändern kann.

Abbildung: Platzbedarf Urproduktion Ferkelerzeugung; Zuschtschweinestall mit 120 Zuchtsauen, ca. 845 m²

Schweinemast

In der Schweinemast, mit ihren standardisierten Haltungssystemen, kann

auch ein höherer Haltungsstandard unter Einbeziehung kostengünstiger,

innovativer Baulösungen ohne Einbußen im Arbeitsaufwand und Ertrag

erzielt werden.

Tipp: um eine Prüfung der vorhandenen

Ressourcen hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Finanzrechnung, Baubestand

zu erstellen, können vor den weiteren Schritten folgende Beratungen der

Landwirtschaftskammer in Anspruch genommen werden:

- Betriebswirtschaftsberatung

- Bauberatung

- Produktionsberatung

Abbildung: Platzbedarf Urproduktion Schweinemast; Mastschweinestall mit 980 Schweine, ca. 864 m²

Mag. Vitus Lenz

Bauberatung

050/6902-1222

Landwirtschaftskammer OÖ, Auf der Gugl 3, 4021 Linz

vitus.lenz(at)lk-ooe.at

Mag.a Veronika Müller

Freischaffende Architektin, Linz