Die Entwicklung

Der Vierkanter und seine Entwicklung

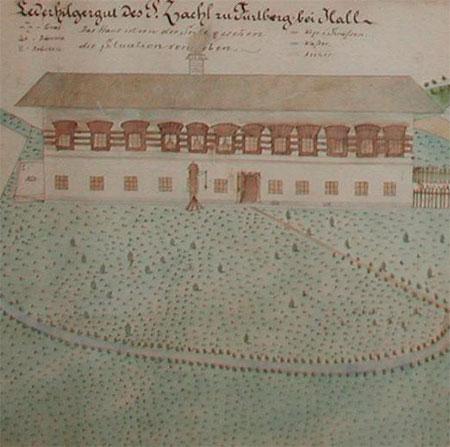

Der Vierkanthof ist das Ergebnis eines sich ständig verändernden und an wirtschaftlichen Verhältnissen angepassten Prozesses, der bis in die Gegenwart anhält. Begonnen hat es im landwirtschaftlichen Kernraum der Traun - Enns - Platte. Von dort breitete sich diese, besonders in politisch instabilen Zeiten sehr zweckmäßige Form, in den Ebenen des Alpenvorlandes und angrenzenden Berglandes aus. Das Kerngebiet umfasst heute das oberösterreichische Traun- und das niederösterreichische Mostviertel. Nach den Recherchen von Professor Dr. Roman Sandgruber gibt es den Vierkanthof in Oberösterreich in 11 Bezirken und 185 Gemeinden. Der dichteste Bestand mit über 60 % der Höfe tritt in den Bezirken Linz-Land, Steyr-Land, Kirchdorf und Wels-Land auf.

| Gemeinde | Bauernhöfe insgesamt | davon Vierkanter | in Prozent | andere Formen |

| Waldneukirchen | 124 | 102 | 82 % | 22 |

| Bad Hall | 72 | 54 | 76 % | 18 |

| Rohr im Kremstal | 68 | 51 | 75 % | 17 |

| Kremsmünster | 202 | 144 | 72 % | 58 |

| Ansfelden | 83 | 70 | 83 % | 13 |

Über die Ursachen, die zur Ausformung zum Vierkanthof führten, gibt es verschiedene Theorien, die im Folgenden aufgelistet sind:

- Vierkanthöfe dienten als Befestigung und Schutz gegen räuberische Einfälle während der Kriegszeiten.

- Herrschaftliche Burgen, Schlösser und Klöster dienten als Vorbilder für den Vierkanter.

- Die Abläufe des Arbeitsprozesses sind im Vierkanthof durch kurze Wege optimiert. Der Düngerhaufen im Innenhof war ein wertvoller Nährstoff für die Felder.

- Der Vierkanter bietet eine ideale Anordnung der vier Funktionen eines Bauernhofes: Wohnen, Vieh- und Vorratshaltung und Geräteaufbewahrung.

- Die Umschließung von großem Raum mit einem Minimum an Mauern ist nur bei Vierkanter möglich. Sämtliche Arbeitsvorgänge am Hof können gut beobachtet werden.

Zeittafel

Die intensive Besiedelung und Urbarmachung des Landes beginnt durch die Ausweitung von Siedlungsflächen, die schon in der Römerzeit und im Frühmittelalter bestanden... Mehr lesen...

Naturkatastrophen und Seuchen bewirken die Verödung weiter Striche des Landes ... Mehr lesen...

Im Zuge der strengen Maßnahmen der Rekatholisierung gehen viele Menschen

in den „Untergrund“, um ihrer „lutherischen“ Religion weiter treu

bleiben ...

Mehr lesen...

Während der Regierungszeit von Kaiserin Maria Theresia und Kaiser Joseph II. erfolgt eine besondere Förderung der ... Mehr lesen...

Der wegen seiner religiösen Ansichten umstrittene Kaiser Joseph II. gilt aber als besonderer Förderer der Landwirtschaft. Sein Hauptziel war ... Mehr lesen...

Bauernbefreiung - Im Verlauf der Revolution 1848 wird das Gesetz über die Aufhebung der Grunduntertänigkeit verabschiedet. Der Antrag ... Mehr lesen...

Die Wirtschaftskrise bringt Verschuldung und weitgehenden Stillstand der Bautätigkeit. Wegen wirtschftlicher Not... Mehr lesen...

Österreich tritt der EFTA bei und unterzeichnet das Landwirtschaftsgesetz. Modernisierung und Technisierung steigern die Produktivität. Ab Mitte der 1970er sorgen stark reglementierte Agrarpreise ...

Der Vierkanthof ist einem ständigen Wandel unterlegen. Moderne Zeitströmungen machen nicht Halt vor der beeindruckenden, mächtigen Baugestalt der Höfe ... Mehr lesen

Die bäuerlichen Lebensräume um 1900

Wie kleine Burgen stehen unsere Vierkanthöfe in der schönen

Voralpenlandschaft. Im Zuge der Technisierung nach dem Zweiten Weltkrieg

erlebte der Vierkanter sehr starke Veränderungen, die ein völlig neues

und individuelles Gesicht des Bauernhofes brachten. Der „alte“

Vierkanter um 1900 war ziemlich gleich und unterschied sich kaum vom

anderen.

Der Hausstock

Nähert man sich dem Vierkanter, so empfängt uns der Hausstock mit der

langen Fensterfront. In der Mitte befindet sich die Haustür mit

aufgedoppeltem, meist grün-weiß gestrichenem Muster (Rauten, Sterne,

Sonnen, Malkreuze, Schuppen usw.). Um die Tür befindet sich ein

schönes Steingewände mit Jahreszahl, Christuszeichen und Monogramm der

Erbauer. Darüber ist ein gemalter Haussegen mit den Landesheiligen

Sebastian und Florian. Neben der Haustür sind kleine Fenster mit

handgeschmiedeten Eisengittern. Auf den Fensterbrettern stehen in der

warmen Jahreszeit Blumenstöcke. Mit dem Türklopfer oder der Zugglocke

meldet man seine Ankunft an.

Vorhaus

Durch die Haustür kommt man in das geräumige Vorhaus mit Holzfußboden.

Gegenüber der Haustür ist die Hoftür, durch die man in den

abgeschlossenen Innenhofbereich, dem „Hof“ kommt. Neben der

Eingangstür steht ein mächtiger Tisch, an dem im Sommer das Essen

eingenommen wird. Um den Tisch sind auf zwei Seiten an der Wand

befestigte Bänke angebracht, an den beiden anderen Seiten stehen

Vierbänke. Das Licht für das Vorhaus kommt von den Fenstern neben der

Haus- und der Hoftür. In manchen Höfen gibt es Doppelfenster, auch

„Bettelfenster“ genannt, weil durch diese an die „Fechter“ (alte

Dienstboten) Most und Brot gereicht wurden. Im Vorhaus ist eine

Falltür, die in den Mostkeller führt.

Küche

Vom Vorhaus gelangt man in die Küche und in die Stube. In der Küche

steht der Sparherd mit dem großen Backrohr und dem kupfernen

Wasserschiff, aus dem man sich den ganzen Tag mit Warmwasser versorgt.

Neben dem Herd steht ein großer Korb mit Brennholz. In einer Ecke der

Küche steht ein Tisch mit der gleichen Anordnung der Bänke wie im

Vorhaus. Eine lange Anrichte, ein Schüsselkorb und eventuell ein

Geschirrkasten sind die ganze Küchenausstattung. Ein aus Stein

gehauener Trog fängt das ständig fließende Quellwasser auf. Unter dem

schliefbaren Rauchfang ist der Backofen und die Selch. Eventuell gibt es

noch einen eingebauten Kessel zum Waschen oder Schnaps brennen und ein

Podest für den Milchseparator. Von der Küche führt eine Tür in

die Wohnstube und eine ins Kuchlstübl, das sehr häufig der Schlafraum

der Auszugsbauersleute war. Eine weitere kleine Tür führt von der

Küche in einen Vorraum oder direkt in den Stall.

Stube

Von der Tür, die vom Vorhaus in die Stube führt, reicht eine Bank

übers Eck zur Fensterseite, weiter über den Herrgottswinkel zur

Tür, die ins Stubenstübl führt. Diese „lange Bank“ ist an der

Mauer befestigt. Vor dem großen Stubentisch im Herrgottswinkel stehen

Stühle oder Vierbänke. Der grüngeflammte Kachelofen kann von der

Küche mitgeheizt werden. Küche und Stube sind die einzigen

beheizbaren Räume des Bauernhofes. Ofenstangen rund um den Ofen dienen

zum Trocknen nasser Kleider oder Handtücher etc. Neben dem Ofen steht

die Ofenbank.

An der Seite zum Stubenstübl befindet sich in der

dicken Steinmauer das Mauerkastl, der Aufbewahrungsort für

Rechenzettel, Kalender, Steuerbüchl und andere schriftliche Sachen.

Daneben hängt an der Wand die Pendeluhr. Das Stubenstübl oder der noch

angrenzende Raum war die Schlafkammer der Bauersleute. Von diesem Raum

führt sehr oft eine Stiege in das Obergeschoß.

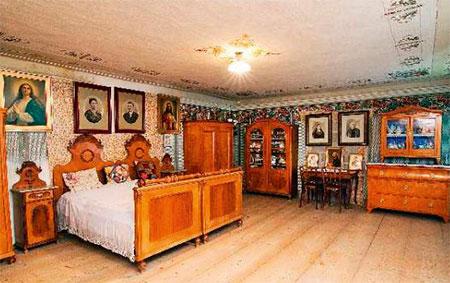

Obergeschoß

Die meisten Räume im Obergeschoß sind „Getreidekästen“. Es gibt auch die

„Hohe Kuchl“ und die „Hohe Stube“. Dort ist die Einrichtung

aufgestellt, die die Braut als Aussteuer erhielt. Im Gläserkastl auf dem

Schubladkasten befinden sich die Erinnerungsstücke von Taufe,

Firmung, Hochzeit, den Wallfahrten und die Geschenke der Verwandtschaft

und Freundschaft. In den Getreidekästen wird das Futter- und

Brotgetreide für das ganze Jahr gelagert, auch das Saatgetreide für

die nächste Aussaat. In einem dieser nicht beheizbaren Räume des

Oberstockes stehen auch die Betten und Truhen der Knechte.

Menscherkammer und Presshaus

Gegenüber der Stubentür im Vorhaus ist die Tür zur Schlafkammer der Mägde, die „Menscher-Kammer“. Von dieser Seite des Vorhauses führt ein Gang in den Pressraum. Dort steht die Obstmühle, eine vier- oder sechskübelige Spindelpresse, manchmal auch eine Zwangspresse; ferner befinden sich dort der Werkzeugkasten und die gereinigten, aber offenen Mostfässer. Der frischgepresste Most wird in den Keller getragen und in die Fässer gefüllt. Aus dem Gang zum Pressraum führt meist auch eine Stiege nach oben zu den Getreidekästen, den „Troadboden“. Über diese Stiege werden die schweren Getreidesäcke nach dem Drusch getragen.

Stallungen

Im rechten Winkel zum Hausstock ist auf einer Seite der Kuhstall, auf der anderen Seite der Ochsen-, Pferde- und Schweinestall untergebracht. Entlang der Hofseite des Hausstocks und der Stallungen führt ein Umgang, die sogenannte „Gred´n“. Auf dieser stand gegenüber der Hoftür der granitene „Wassergrander“. Anschließend an die Ställe ist meist ein großes Tor, durch das man mit den Wagen und Ackergeräten aus- und einfahren kann. In der Mitte des Hofes liegt der Misthaufen. In dessen Nähe ist das kleine Häuschen mit dem ausgeschnittenen Herzen postiert.

Stadl

Den Abschluss des Hofgevierts bildet der aus Holz gezimmerte Stadl. Dort befindet sich die Tenne mit den beiden Böden, auch Äsen genannt, wo das unausgedroschene Getreide und nach dem Drusch das Stroh gelagert wird. Über den gedeckten Einfahrten und dem anschließenden Raum ist Platz für die Holzlage und die landwirtschaftlichen Geräte. Über den Stallungen befinden sich die Heuböden, die durch die Feuermauer vom Hausstock getrennt werden.