Verbreitung der Vierkanter

Das Verbreitungsgebiet der Vierkanter in Oberösterreich erstreckt sich

über 11 politische Bezirke mit insgesamt 185 Gemeinden, in denen

Vierkanthöfe vorkommen. In Summe wurden um 1980 dort 9624 Vierkanter

erfasst. 39 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe über 2 ha in

diesen 11 Bezirken waren Vierkanter: mit dem dichtesten Bestand in den

Bezirken Linz-Land, Steyr-Land, Kirchdorf und Wels-Land, wo der Anteil

jeweils bei etwa 60 Prozent oder darüber lag. Deutlich geringer war

der Anteil bereits in den Bezirken Gmunden, Perg, Urfahr, Eferding,

Freistadt, unter 10 Prozent bereits in den Bezirken Grieskirchen und

Vöcklabruck.

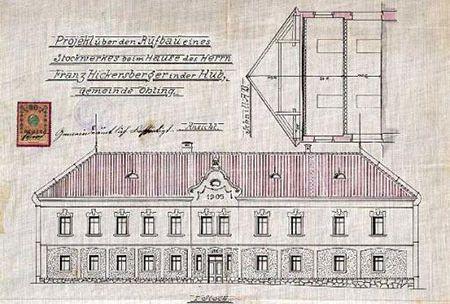

Vierkanthöfe sind große Höfe. Die Baugeschichte

zeigt, dass die verbauten Flächen erheblich ausgedehnt wurden und man

dabei auch bestrebt war, die Regelmäßigkeit und Vierkantform zu

vervollkommnen. Große Höfe erreichen eine Seitenlänge von etwa 60 m und

mehr, mittlere eine solche von ungefähr 40 m. Die Kleinbetriebe im

Vierkantergebiet hingegen sind selten zur Vierkantform geschlossen

worden, sondern blieben Streckhöfe, Hakenhöfe und nicht voll

geschlossene Höfe.

Bei einer Erklärung der Entstehung des Vierkanthofes ist die Verbindung mit dem Dreiseithof, dem Vierseithof und verschiedenen Einspringerformen zwar recht augenscheinlich. Vierseithofformen umgeben das Vierkanthofgebiet Oberösterreichs nach allen Himmelsrichtungen. Der Vierkanter hat aber anders als etwa der Mühlviertler Einspringhof und der Dreiseithof oder auch das alpine Mittertennhaus und der ostösterreichische Streckhof keine ausgeprägte Schauseite. Er präsentiert sich von allen vier Seiten mit gleichartigen mächtigen Fensterfronten und Toren. Primär ist er nicht für den Dorfverband, sondern für das Streusiedelland konzipiert und thront herrschaftlich mitten in der Landschaft. AlexanderJalkotzy hat 161 Höfe untersucht, in den Gemeinden St.Florian, Niederneukirchen und Ebelsberg: In mehr als der Hälfte der Fälle (84) lagen die Wohntrakte nordseitig, 23 mal ostseitig,17 mal westseitig, 31 mal südseitig. Offensichtlich war für die überwiegend südseitige Orientierung der Scheunenfront (gegenüber dem Wohntrakt) das Bestreben maßgeblich, dem Trockengut die meiste Sonnenwärme zukommen zu lassen.

Nicht nur die Vierkanthöfe

sind später entstanden, als man vielleicht meinen möchte, auch die

Bezeichnung dafür kam erst im ausgehenden 19. Jahrhundert auf. Der

Volkskundler und Hausforscher Anton Dachler verwendete noch den Begriff

„Vierseithof“ in einer etwas spöttischen Charakterisierung: „In den

reichen Gegenden Oberösterreichs besonders zwischen Haag und Steyr, Enns

und Linz entstand durch Zusammenbauen der vier Bestandteile der

protzige Vierseithof (neues oberösterreichisches Gehöft), welcher außen

ein Schloss vorzutäuschen sucht, während im großen Hof ein riesiger

Düngerhaufen den Neid der weniger begüterten Nachbarn erregt.“

Alexander Peez dürfte der erste gewesen sein, der die Bezeichnung

„Vierkanter“ verwendete. Gustav Bancalari lieferte 1893 eine erste

Definition. Eine genauere wissenschaftliche Bestimmung gab im Jahr 1933

der Hausforscher Eduard Kriechbaum: vier Gebäude, die sich auch im

Grundriss nicht mehr von einander trennen lassen, im Idealtyp somit ein

ganz einheitliches Gebäude ergeben, welches den Zweck verfolgt, einen

großen Hofraum vollständig geschlossen zu umgürten und dabei außen wie

innen mit einem Minimum von Mauern und Dachflächen das Auslangen zu

finden. Eine ganz ähnliche und bis heute anerkannte Definition gab dann

Franz C. Lipp: ein ganz einheitliches Gebäude, das einen großen Hofraum

umschließt, dabei außen wie innen mit einem Minimum von Mauern und

Dachflächen auskommt und in der letzten Ausbaustufe vier Gebäude

(Wohnhaus, Stall, Stadl, Schuppen) firstgleich zusammengeschlossen hat.