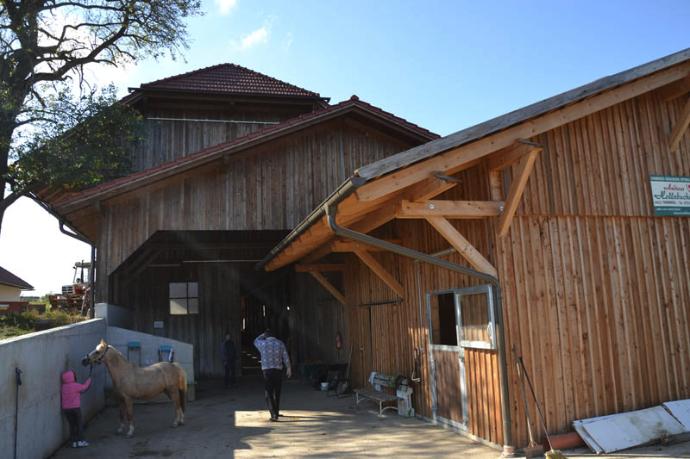

Reiter- und Ponyhof

Garsten

vulgo "Kleineder"

Betriebliche Eckdaten

90 ha bewirtschaftete Fläche (davon 30 ha Pachtgrund)

Mietwohnungen

Reiterhof

Motivation: Was war der Ausgangspunkt bzw. die Überlegungen für das Veränderungsvorhaben?

Anfang der 90er Jahre standen Friederike und Franz vor der Entscheidung,

ob sie, aufgrund des desolaten Zustandes des Hofes, das „Kleineder“

gleich wegreißen oder doch etwas damit „anfangen“ sollen. Ersteres haben

sie nicht übers Herz gebracht, aber dass es zu einem

Vorzeige-Reitbetrieb wird, war zu diesem Zeitpunkt auch nicht absehbar.

Intention: Was wollten Sie damit erreichen und wie funktionierte die genaue Umsetzung? Was wurde gemacht? Was waren die Holpersteine? Was gibt es zu beachten, wenn man etwas Ähnliches machen möchte?

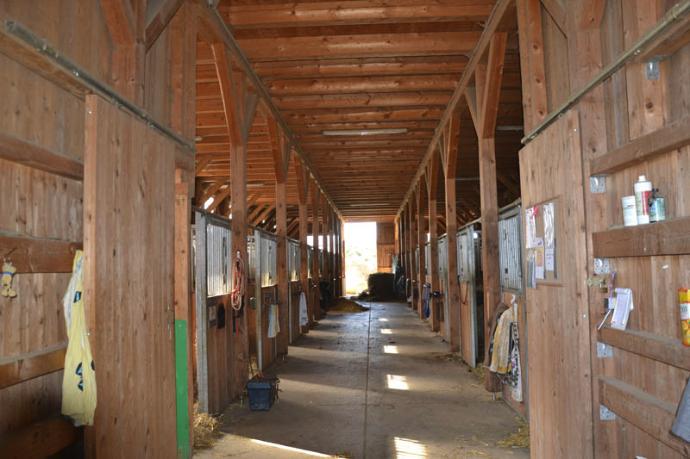

Manche Dinge ergeben sich im Leben eben einfach so. Zuerst wurden im

Zuge der Renovierungsarbeiten zwei Mietwohnungen gebaut. Ein Mieter

wollte ein Reitpferd halten und so wurden die ersten beiden Boxen in

Stand gesetzt. Friederike und Franz haben sich damals gedacht, sich auch

ein Pferd zu kaufen, denn das eine sollte nicht so alleine sein. Nach

und nach kamen dann Einstellplätze dazu und so bietet der Hof heute

Platz für 50 Pferde. 2004 wurde dazu ein eigenes Stallgebäude aus Holz

unterhalb des Hofes errichtet.

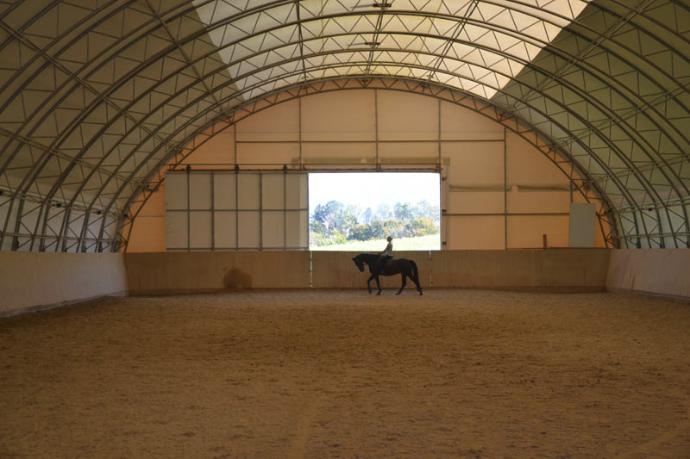

Die 2007 errichtete Reithalle weist

auf Grund ihrer Bauart und Form auch einige Besonderheiten auf. Eine 72

mal 22 Meter große Rundbogenhalle aus einem massiven Eisengestell,

welches mit einer innen weiß beschichteten Plane überzogen ist.

„Wir

haben diese Konstruktion das erste Mal im Innviertel als Rinderstall

gesehen und uns gedacht, diese kostengünstige, flexible und trotzdem

langlebige Variante sei praktikabel. Wenn man alle 40 Jahre die Plane

wechselt, hält diese ewig“, erzählt Franz. Man könnte sie aber auch von

heute auf morgen wieder ohne viel Aufwand abtragen.

Früh schon

haben sich die beiden Gedanken gemacht, wie es mit ihrem Betrieb

langfristig weitergehen soll. Bereits vor dem EU-Beitritt Österreichs

konnten sie sich in Deutschland davon überzeugen, dass es mit der

Öffnung der Märkte auch einen massiven Strukturwandel in der

Landwirtschaft geben wird. Gleichzeitig hat die Region um Steyr mit

ihren Konzernstandorten wie BMW oder MAN das höchste Lohnniveau in

Österreich. Was kann man also tun, dass die Jungen überhaupt mit der

Landwirtschaft weiter machen wollen? Diese Frage stand seither im Mittelpunkt sämtlicher Überlegungen. In erster

Linie muss ein Einkommen erwirtschaftbar sein, welches mit den

Facharbeiterlöhnen in den Steyrer Betrieben konkurrieren kann.

Zusätzlich braucht es aber auch Begeisterung für den Beruf. Die Tochter

möchte später einmal den Betrieb weiterführen. Geplant ist das

Wanderreiten künftig auszubauen, verschiedene Aktivitäten für

Kindergruppen anzubieten und besonders sinnvoll erscheint der Anschluss

an das Wegenetz der Reitregion „Pferdeland Nationalpark Kalkalpen“.

Dazu

macht Cornelia bereits die Ausbildung, wobei sie immer tatkräftig von

den Eltern unterstützt wird. „Der Erhalt der Höfe ist uns ein großes

Anliegen, deshalb muss man die Jungen unterstützen und neue

Betriebszweige entwickeln“, so Familie Greil.

Eine gewisse

Schwierigkeit sieht die Familie aber für die nächste Generation, weil

sie zwei Bauernhöfe haben, die eine sinnvolle Verteilung des

Arbeitseinsatzes und des Gewinns bzw. Verlustes notwendig machen.

„Hauptübel sind heute die steigenden Energie- und Produktionskosten.

Hier braucht es eine Reglementierung und Steuerung durch die Politik“,

so der Besitzer. Denn eine Tatsache ist Familie Greil ganz klar: „Die

Pflege der Kulturlandschaft ist teuer!“ Es besteht aber große Hoffnung,

indem die Zusammenarbeit, der Austausch, Maschinengemeinschaften oder

das „Z´sammsitzen“ in der Region gefördert werden und

„Vorzeigebeispiele“ da sind.

„Die junge Generation muss im

gemeinsamen Boot sitzen und ermutigt werden. Sie sollen erfahren, dass

man nicht gleich davon läuft, sondern gemeinsam nach neuen Lösungen

sucht. So ähnlich ist die Arbeit mit den Pferden“.

Lernen soll man,

laut Familie Greil, auch von den Vorfahren, die sich bei den

Stammtischgesprächen im „Schwechater Hof“ gut vernetzten und gemeinsam

Strategien für die Landwirtschaft entwickelten.

Sie beklagten

schon den Verlust der Eigenständigkeit, weil der Staat für den Absatz

sorgte. „In den goldenen 70er und 80er Jahren ging das gut, aber der

Bauer hat alles aus der Hand gegeben und hat nicht mehr als

selbstständiger Unternehmer gedacht und gearbeitet“, so fasst Franz

Greil die Entwicklung zusammen. Heute ist Engagement und Ideenreichtum,

gepaart mit Teamgeist wieder stark gefragt, um in fairen, regionalen

Märkten bestehen zu können.

Emotion: Wie geht es Ihnen mit dem Ergebnis? Würden Sie heute etwas anderes machen; wenn ja was?

Die Familie Kleineder ist mit dem Ergebnis vollauf zufrieden, da die

Betriebsnachfolge bereits in die Bahnen geleitet wurde. Die persönliche

Überzeugung und Liebe zum Land haben die beiden augenfällig vorgelebt,

denn alle drei Kinder sind bereits voll in den gemeinsamen Betrieb

eingestiegen oder gerade am Weg dorthin. Die beiden Söhne Franz und

Andreas absolvierten die Landwirtschaftsschule in Schlierbach. Der

älteste Sohn Franz macht vorwiegend den Ackerbaubetrieb, während Andreas

und Cornelia sich voll und ganz den Pferden

verschrieben haben.